19-S. Los habitantes del terremoto

@unogermango

Con el temblor aún a cuestas, respondí el mensaje a mi querido amigo Juan Carlos Medellín:

–Bien, bien. ¿Y tú? ¿Tu familia?

–Todos bien, –respondió con prisa y seguramente con un estremecimiento en las manos.

–¿Qué hacemos? –Volví a escribir. –¿Será cierto eso de que ‘más ayuda el que no estorba’, pregunté a sabiendas que él también había vivido el terremoto de 1985.

–No. Te veo en hora y media en metro Zapata, –respondió seco.

–¿Qué pasó ahí? –Pregunté aunque sospechaba la respuesta.

–Se cayó un edificio.

Cerramos la conversación. Y cancelamos, momentáneamente, el miedo. La tragedia sólo es soportable con adecuada compañía.

Ese 19 de septiembre descubrimos que un terremoto de magnitud 7.1 puede dividir no sólo el subsuelo, sino también a una sociedad entera. Después de las dos de la tarde, cuando iniciaban los reportes del saldo trágico y los videos de las caídas de edificios recorrían las redes con ímpetu, la gente de la Ciudad de México ya pertenecía a uno de tres grupos: los que se recogieron; los que ayudaron; y quienes perdieron todo. A los tres nos unía algo definitivo: el miedo.

Ese 19 de septiembre descubrimos que un terremoto de magnitud 7.1 puede dividir no sólo el subsuelo, sino también a una sociedad entera. Después de las dos de la tarde, cuando iniciaban los reportes del saldo trágico y los videos de las caídas de edificios recorrían las redes con ímpetu, la gente de la Ciudad de México ya pertenecía a uno de tres grupos: los que se recogieron; los que ayudaron; y quienes perdieron todo. A los tres nos unía algo definitivo: el miedo.

El primer grupo, con justificable temor, se encerró en su casa en un abrazo familiar, a pesar de que la sacudida de la tierra nos recordó que nada puede detenerla porque ella es, como ahora sabemos bien, ingobernable. Quizá el gesto aislante correspondía más al deseo de morir, si era necesario, como una familia. La lejanía no era una opción.

La siguiente categoría, quienes apoyaron, reaccionó en diversas etapas, como un canon musical tumultuario, donde las voces fueron sucediéndose una tras otra hasta formar ejércitos con palas, guantes y paliacates cubriendo el rostro, como si a través de la tela pudiera filtrarse el sobresalto. Algunos respondieron de inmediato y atravesaron el caos, el polvo y los escombros en busca de un corazón palpitante, un ahogado grito de ayuda o el movimiento a veces imperceptible del aliento.

Y a quienes perdieron todo aunque conservaron la vida, nadie podría, jamás, reprocharles la inacción del cuerpo entumecido por el llanto o por una frágil esperanza. Las paredes derribadas de su hogar les dejaba en la intemperie vulnerables y abatidos; quienes perdieron además personas amadas, tenían también devastada la geografía del alma. A ellos se les dedicó el esfuerzo de cada músculo levantando concreto, cada comida preparada al anochecer, todas las tazas de café repartidas entre desconocidos.

Llegar al edificio caído por el metro Zapata y comenzar a levantar pedazos de cemento y varillas esparcidas por el suelo fue una sola cosa. Nadie dijo nada. Nadie opinaba, nadie huía, nadie se paralizaba. Un brazo en movimiento era el mecanismo para generar la energía de toda la multitud. Las manos abrazando un bote de escombro obligaban a levantar los brazos exhaustos y acarrear, calle afuera, todo lo que pudiera representar un estorbo. Era necesario, dejar limpia la zona, hacer espacio para las ambulancias. Era necesario deshacerse del espanto.

Llegar al edificio caído por el metro Zapata y comenzar a levantar pedazos de cemento y varillas esparcidas por el suelo fue una sola cosa. Nadie dijo nada. Nadie opinaba, nadie huía, nadie se paralizaba. Un brazo en movimiento era el mecanismo para generar la energía de toda la multitud. Las manos abrazando un bote de escombro obligaban a levantar los brazos exhaustos y acarrear, calle afuera, todo lo que pudiera representar un estorbo. Era necesario, dejar limpia la zona, hacer espacio para las ambulancias. Era necesario deshacerse del espanto.

Y de pronto, todo era silencio.

Los puños en alto, la emoción contenida. La vida que se asomaba.

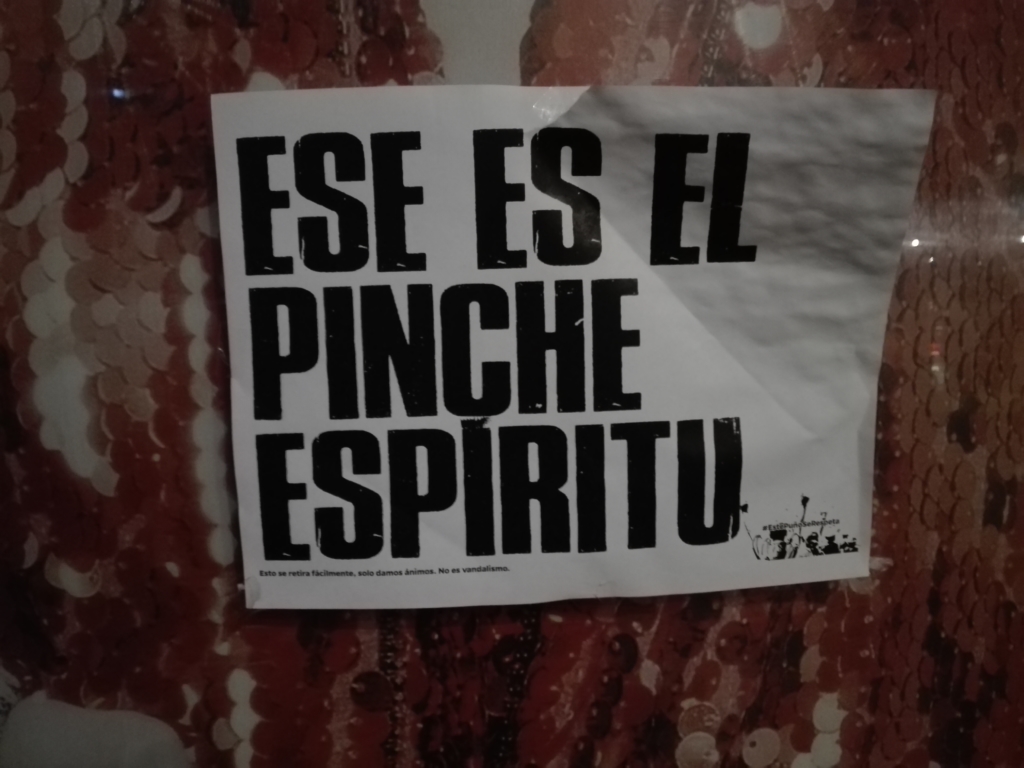

Los códigos, de a poco, se iban comprendiendo y adoptando. Todos esperaban que el silencio concluyera en un aplauso, porque las palmas sonando por debajo de los guantes de carnaza significaban el hallazgo de una persona viva. Si nadie aplaudía, sólo había significado unos segundos para bajar los brazos, porque no existían las pausas para el descanso. El reposo desmoronaba el espíritu. Era todo o nada. Lo que se apostaba era una persona viva y todos jugaban en esa partida contra la muerte.

Los códigos, de a poco, se iban comprendiendo y adoptando. Todos esperaban que el silencio concluyera en un aplauso, porque las palmas sonando por debajo de los guantes de carnaza significaban el hallazgo de una persona viva. Si nadie aplaudía, sólo había significado unos segundos para bajar los brazos, porque no existían las pausas para el descanso. El reposo desmoronaba el espíritu. Era todo o nada. Lo que se apostaba era una persona viva y todos jugaban en esa partida contra la muerte.

No hay forma de describir la sensación de ver los muebles destruidos brotando entre las paredes caídas. Sobre una montaña de escombros asomaban los restos de lo que parecía un refrigerador, o una estufa, o una fotocopiadora. Junto, un hombre con un casco amarillo golpeaba con desesperación un trozo de concreto que parecía impenetrable. Nada significaba ya un objeto. El valor de una máquina carecía de sentido ante la búsqueda de una persona.

En ningún momento, en cualquier día normal, surge la pregunta del significado de las prendas de vestir. Una camisa es una camisa aunque sea nuestra favorita. Tela e hilo son una capa contra la desnudez, y nada más. Nada significan hasta que se ven pasar, entre pedazos de ladrillo y cemento, trozos de telas que en algún momento pertenecieron a un vestido o a un pantalón. Una pieza de vestimenta que le perteneció a alguien, y que no volverá a vestir jamás. Ahora sabemos que pocas cosas causan tanto pavor como eso. ¿A quién podremos reclamarle ese atentado contra nuestra intimidad? ¿A Dios, a la naturaleza, a la mala suerte o a la vida? ¿A quién hicimos enfadar tanto que nos dejaría desnudos entre los escombros? Las ganas de desquitarse con alguien por tanto daño eran inmensas, pero el deseo de venganza se diluyó pronto ante la desolación que nos deja la caricia de la naturaleza.

Sólo hay algo rescatable del 19 de septiembre del 2017: la humanidad de la gente solidaria. No son necesarios los diccionarios para decir, con certeza, que la solidaridad es entender la realidad del otro y actuar como si con ello nos salváramos a nosotros mismos. El terremoto fue a las 13 horas con 14 minutos. Hacia las 15 horas del 19 de septiembre, los habitantes de la capital entendimos que quedamos a centímetros o a segundos de ser ese otro. Y justo antes de llorar, nos dimos cuenta que no había tiempo para lágrimas.

Sólo hay algo rescatable del 19 de septiembre del 2017: la humanidad de la gente solidaria. No son necesarios los diccionarios para decir, con certeza, que la solidaridad es entender la realidad del otro y actuar como si con ello nos salváramos a nosotros mismos. El terremoto fue a las 13 horas con 14 minutos. Hacia las 15 horas del 19 de septiembre, los habitantes de la capital entendimos que quedamos a centímetros o a segundos de ser ese otro. Y justo antes de llorar, nos dimos cuenta que no había tiempo para lágrimas.

La vida se estaba extinguiendo bajo toneladas de concreto. Era el momento para ser solidario. Ya habría tiempo para llorar la desgracia, para suspirar el miedo. Había una ciudad entera que nos reclamaba.

Para llegar al metro Zapata había que tomar el metro. Para llegar al metro Zapata hubo que esperar a que funcionara el metro. La Ciudad de México estaba azorada hasta que, a bofetadas, la realidad la despertó. Cada persona de la capital tardó horas en llegar a su destino. El destino, por su parte, alcanzó con suma facilidad la vida y la muerte de los habitantes de esta gran ciudad.

Pero aquello fue el inicio de un movimiento que quizá nunca se vuelva a repetir. Para unos, fue el edificio caído por metro Zapata; para otros, su propio hogar; para unos más, la ciudad entera. Lo que siguió en los días posteriores, será recogido en interminables anécdotas, unas mejor contadas que otras.

Llegó la medianoche con un cansancio extremo.

Casi en silencio fue la despedida con Juan Carlos Medellín. Atrás quedaban brazos renovados, el auxilio de millares. La comida llegaba por montones y las cuadrillas se organizaban cada vez más eficientes. Los momentos de caos y desasosiego empezaban a desvanecerse. La bruma del miedo se despejaba y se alcanzaba a ver la claridad. Era la medianoche, pero había una luz transversal a la ciudad que no dejaba a la oscuridad establecerse.

–Sí. ¿Sabes a dónde…? –Inquirí.

–No, –dijo y guardó sus guantes de carnaza–. Hay que ver dónde necesitan manos.

Y nos despedimos con un triste abrazo, detrás del cual se escondía la felicidad de sobrevivir al 19 de septiembre. Caminamos en una ciudad nueva, en calles que no existían para gente que no existía.

Somos, ahora, habitantes del terremoto.